企業ニーズに応じた採用手法の選択の重要性

昨今の採用市場では、テクノロジーの進化や働き方の多様化を背景に、中途採用の手法も目覚ましい広がりを見せています。具体的には、以下のような選択肢が挙げられます。

- 転職サイト

- 人材紹介

- 求人検索エンジン

- オウンドメディアリクルーティング

- ダイレクトリクルーティング

- ソーシャルリクルーティング

- リファラル採用

これほど多様な選択肢の中から、自社の状況や目的に最適な手法を見極め、戦略的に活用することこそが、中途採用を成功に導く上で不可欠な鍵となります。

なぜなら、企業が抱える採用課題や求める人物像は、一社として同じものはないからです。例えば、「特定の高度な専門スキルを持つ即戦力が急募で必要」というケースもあれば、「時間はかかっても、自社の企業文化や価値観に深く共感し、共に成長していけるポテンシャル人材を採用したい」という場合もあるでしょう。さらに、採用にかけられる予算や期間、一度に採用したい人数といったリソースの制約も、手法選択を左右する重要な判断基準となります。

これらの複雑に絡み合う自社のニーズや状況を的確に把握し、それぞれの採用手法の特性と照らし合わせながら、最適な組み合わせを選択・実行することで、初めて採用の質と効率を飛躍的に高めることが可能になるのです。まさに、このニーズに合致した採用手法の選択こそが、採用成果を大きく左右する分岐点であり、採用担当者の皆様の知見と判断が試されるところと言えるでしょう。

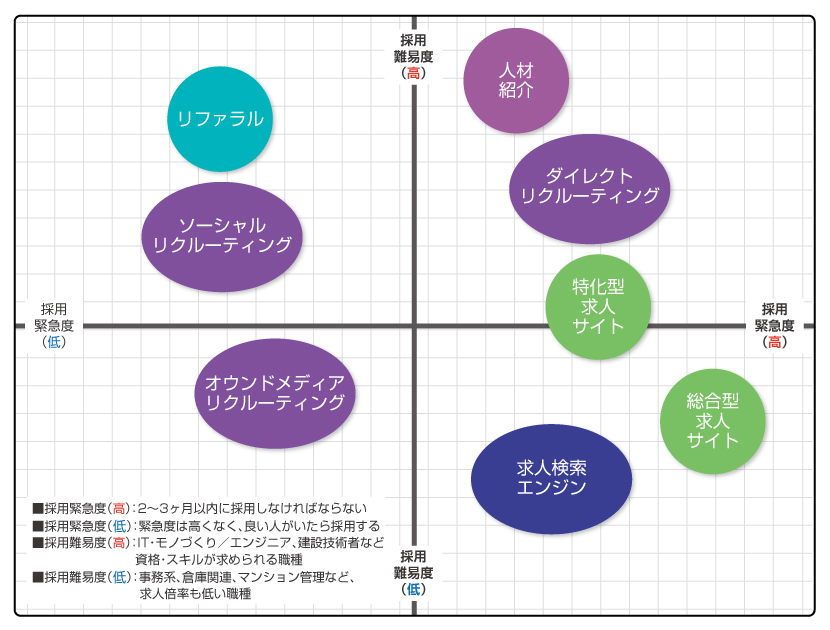

そこで本章では、これからご紹介する各採用手法を、より戦略的に比較検討いただくための一助として、「採用の難易度」と「採用の緊急度」という2つの軸で整理したマトリクス図をご用意しました。この図も参考にしながら、それぞれの採用手法の具体的な特徴や活用ポイントについて詳しく見ていきましょう。

転職サイト

転職サイトは、中途採用において最もポピュラーで、多くの場合、最初に検討される基本的な手法と言えるでしょう。転職活動を活発に行っている、いわゆる「転職顕在層」の多くが利用しているため、比較的短期間で多くの候補者と接点を持てる可能性が高いのが大きな特徴です。

これらの転職サイトは、大きく分けて「総合型求人サイト」と「特化型求人サイト」の2つのタイプに分類できます。また、近年では従来の掲載課金型に加え、「成果報酬型求人サイト」も選択肢として増えてきました。それぞれの特徴を理解し、自社の採用ニーズやターゲット層に合わせて賢く使い分けることが、採用成功への近道となります。

総総合型求人サイト:幅広い層へのアプローチ

特徴

- 網羅性の高さ

- あらゆる業種・職種の求人情報を幅広く取り扱っており、多様なバックグラウンドを持つ求職者が利用しています。

- 圧倒的な集客力

- 知名度が高く、多くの求職者が日常的に閲覧するため、自社の求人情報を多くの人の目に触れさせることが可能です。

活用時のポイント・注意点

- 情報過多と競争激化

- 掲載企業数も膨大であるため、自社の求人が数多の情報の中に埋もれてしまう可能性があります。魅力的な求人原稿の作成はもちろん、スカウト機能の積極的な活用や、掲載プランの工夫など、競合他社との差別化戦略が不可欠です。

- 応募の質の見極め

- 幅広い層からの応募が期待できる反面、必ずしも自社の求める人物像と合致しない応募者も含まれる可能性があります。書類選考や面接での見極めがより重要になります。

総合求人サイトの例

例えば、「doda(デューダ)」は、国内最大級の943万人(2025年1月末時点)の会員登録者数を誇る代表的な総合転職サイトです。求人情報サービスと人材紹介サービスを同一ブランドで提供しており、幅広い業種・職種において、専門性を持った転職希望者へのアプローチが期待できます。

特化型求人サイト:専門人材への的確なアプローチ

特徴

- 専門性の高さ

- 特定の業種(例:IT・Web業界、医療・介護業界)、職種(例:エンジニア、クリエイター、営業)、地域、あるいは特定の属性(例:ハイクラス層、第二新卒、女性向け)などに特化しています。

- ターゲットの明確化

- その分野に強い関心を持つ、あるいは専門的なスキルや経験を有する求職者が集まるため、ターゲットを絞った効率的な採用活動が可能です。

活用時のポイント・注意点

- 母集団の限定性

- 総合型と比較すると、登録者数やサイト訪問者数(=母集団)は限定的になる傾向があります。ニッチすぎる分野の場合、期待した数の応募が集まらない可能性も考慮しましょう。

- サイト選定の重要性

- 自社が求める専門性やターゲット層と、サイトの特性が本当に合致しているか、事前のリサーチと比較検討が不可欠です。

特化型求人サイトの紹介

特定の業界や職種を志望する求職者がピンポイントで利用するため、専門知識や資格、実務経験を持つ人材とのマッチング精度が高まります。代表的な例としては、ITエンジニア専門のサイト、医療・看護専門のサイト、あるいは年齢層をシニア・ミドル世代に絞った求人サイトなども特化型と言えるでしょう。

成果報酬型求人サイト:コスト効率と採用戦略

特徴

- 費用発生のタイミング

- 求人情報の掲載自体には費用が発生せず、応募があった時点、あるいは採用が決定した時点で初めて費用が発生する料金体系です。

- リスクの低減

- 初期費用や掲載期間中の固定費を抑えたい企業にとって、採用が成功するまで費用負担がないため、リスクの少ない選択肢となり得ます。

活用時のポイント・注意点

- 一人当たりの採用単価

- 採用決定時の報酬単価が、掲載課金型と比較して高めに設定されている場合があります。

- 大量採用時のコスト

- 採用人数が多くなると、結果的に総コストが掲載課金型を上回る可能性も考慮が必要です。予算と採用計画を照らし合わせて慎重に検討しましょう。

- 応募の質の担保

- 費用が発生するタイミングが後になるため、応募者の質をしっかりと見極める選考プロセスがより重要になります。

成果報酬型求人サイトの紹介

成果報酬型は、総合型や特化型サイトの一つの料金プランとして提供されることもあります。例えば、「ビルメン転職ナビ」は、掲載料0円で、入社が決定した際に費用が発生する成功報酬型のシステムを採用している、ビルメンテナンス業界特化型の求人サイトです。これにより、企業は初期投資のリスクを抑えつつ、即戦力となり得る有資格者や経験豊富な人材にアプローチできる可能性があります。

人材紹介

人材紹介サービスは、単に求職者リストから企業へ候補者を推薦するだけでなく、企業の採用戦略や求める人物像を深くヒアリングした上で、最適な人材を発掘し、両者を引き合わせる専門性の高いサービスです。特に特定の高度なスキルや豊富な実務経験を持つ即戦力人材、あるいは一般の求人市場には現れにくい潜在層の優秀な人材を効率的に見つけ出したい場合に、非常に有効な手段となります。

人材紹介を活用する主なメリット

- 採用業務の効率化

- 企業は、煩雑な母集団形成や初期スクリーニングといった採用プロセスの一部をエージェントに委託できるため、コア業務である面接や最終選考に集中できます。

- 非公開求人としての活用

- 新規事業の立ち上げメンバーや役員クラスの採用など、公にできない求人を非公開で進めることが可能です。

- 客観的な視点でのマッチング

- 経験豊富なキャリアアドバイザーが、企業の社風や事業戦略、求める人物像の背景までを理解し、求職者のスキルやキャリアプランと照らし合わせて、客観的な視点からマッチングを行います。これにより、ミスマッチのリスクを低減する効果が期待できます。

- 条件交渉の代行

- 年収や入社時期といったデリケートな条件交渉を、エージェントが間に入って調整してくれるため、スムーズな採用決定に繋がることがあります。

利用時の注意点と料金体系

- 成功報酬型の料金システム

- 一般的に、人材紹介は採用が決定し、その候補者が入社した時点で初めて費用が発生する「成功報酬型」が主流です。そのため、採用に至るまでは費用がかからず、リスクを抑えて採用活動を進められるというメリットがあります。

- 紹介手数料の相場

- 採用決定時の紹介手数料は、採用者の理論年収の30%~40%程度が相場となっており、他の採用手法と比較して一人当たりの採用単価が高額になる傾向があります。このフィーは、エージェントの専門性やサーチの難易度、紹介される人材の希少性などによって変動することもあります。

- エージェントとの連携の重要性

- 採用成功の鍵は、自社のニーズを正確に伝え、エージェントと密なコミュニケーションを取ることです。求める人物像、スキルセット、企業文化、そして採用背景などを具体的に共有することで、エージェントはより的確な人材を紹介しやすくなります。複数のエージェントを利用する場合は、それぞれのエージェントが得意とする領域や特徴を見極めて使い分けることも有効です。

人材紹介は、特定の専門職や管理職の採用、あるいは採用活動に十分なリソースを割けない場合に、質の高いマッチングと効率的な採用プロセスを実現できる強力な手法です。ただし、コスト面も考慮し、自社の採用戦略の中でどのポジションに活用するのが最も効果的かを見極めることが重要となります。

求人検索エンジン

求人検索エンジンは、インターネット上のあらゆる求人情報を集約し、求職者がキーワードや勤務地などで簡単に検索できるようにしたプラットフォームです。皆さんが普段利用するYahoo!やGoogleのような一般的な検索エンジンの「求人版」とイメージすると分かりやすいでしょう。代表的なものとしてはIndeed(インディード)、求人ボックス、スタンバイなどが挙げられます。

これらの求人検索エンジンは、「クローラー」と呼ばれるプログラムが、企業の採用ホームページや他の求人サイトなど、Web上に公開されている様々な求人情報を自動的に収集・インデックス化し、ユーザーの検索クエリ(検索キーワード)に応じて最適な求人情報を表示する仕組みになっています。

なお、Indeedに関しては2025年6月末でクローリングによる求人情報の収集が終了となります。詳しくは以下の記事を併せてご確認ください。

求人検索エンジンの特徴と活用メリット

- 圧倒的な情報量とリーチ力

- 様々なソースから求人情報を集約しているため、求職者にとっては一箇所で多くの選択肢を比較検討できる利便性があります。企業側にとっては、自社の採用サイトや採用管理システム(ATS)に掲載した求人も自動的に(あるいは簡単な設定で)掲載される可能性があり、無料で広範囲な求職者にリーチできるチャンスがあります。

- クリック課金型によるコスト効率

- 有料オプションを利用する場合、多くは「クリック課金型(Pay Per Click:PPC)」が採用されています。これは、求職者が自社の求人広告をクリックして詳細情報を見た場合にのみ費用が発生する仕組みで、表示されるだけでは費用がかかりません。そのため予算に応じて柔軟に運用でき、採用コストをコントロールしやすいというメリットがあります。

- 詳細なターゲティング検索

- 求職者は、職種、業種、特定のスキル、資格、勤務地、雇用形態など、詳細な条件で求人を検索します。企業側も、これらのキーワードを意識した求人情報を作成することで、より自社にマッチした求職者に情報を届けやすくなります。

- 企業規模や地域による格差の少なさ

- 大手企業だけでなく、中小企業や地方の企業の求人情報も、検索アルゴリズムに基づいて公平に表示される可能性があります。これにより、従来アプローチが難しかった求職者層にもリーチできる機会が広がります。

利用時の注意点と運用で求められること

- 情報埋没のリスクと運用ノウハウの必要性

- メリットである情報量の多さは、裏を返せば自社の求人が膨大な情報の中に埋もれてしまうリスクもはらんでいます。無料掲載だけでは露出が限られることも多く、有料オプションを利用する場合でも、単に掲載するだけでは効果が出にくいことがあります。

- 求人票の最適化(SEO対策)

- 求職者が検索するであろうキーワードを的確に盛り込み、魅力的なタイトルや仕事内容を記述するなど、検索エンジンと求職者の双方に「見つけてもらいやすい」求人票を作成することが非常に重要です(いわゆる求人特化のSEO対策)。

- 継続的な効果測定と改善

- クリック数、応募数、採用単価などのデータを定期的に分析し、キーワードの調整、予算配分の見直し、求人内容の改善などを継続的に行う運用スキルが求められます。効果を最大化するためには、専門知識を持つ代理店に運用を委託するのも一つの選択肢です。

求人検索エンジンは、低コストで広範囲な求職者にアプローチできる強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、求人票の最適化や継続的な運用といった専門的な知識と手間が必要となります。無料掲載と有料オプションを戦略的に組み合わせ、自社の採用力強化に繋げましょう。

オウンドメディアリクルーティング

オウンドメディアリクルーティングとは、企業が自社で運営する採用ホームページ、ブログ、SNSといった「自社所有のメディア(Owned Media)」を最大限に活用し、求職者に対して能動的かつ継続的に情報発信を行う採用戦略です。単に求人情報を掲載するだけでなく、企業の理念やビジョン、働く環境、社員の声、企業文化といった「生きた情報」を発信することで、求職者の深い共感を呼び起こし、自社への関心を高めます。

オウンドメディアリクルーティングの主なメリット

- 企業文化や価値観への共感を醸成

- どのような想いで事業を行っているのか、どのような社員が活躍しているのか、どのような働きがいがあるのか――。求人票だけでは伝えきれない企業の「らしさ」を多角的に発信することで、自社の価値観に強く共感する人材、つまりカルチャーフィットする可能性の高い人材からの応募が期待できます。

- ミスマッチの低減

- 質の高いコンテンツを継続的に発信することで、求職者だけでなく、潜在的な候補者や顧客、社会全体に対して、「魅力的な企業である」というポジティブなブランドイメージを構築・浸透させることができます。

- 採用ブランドの構築と認知度向上

- 質の高いコンテンツを継続的に発信することで、求職者だけでなく、潜在的な候補者や顧客、社会全体に対して、「魅力的な企業である」というポジティブなブランドイメージを構築・浸透させることができます。

- 情報発信の自由度と資産化

- 他の求人媒体のフォーマットに縛られることなく、動画、インフォグラフィック、社員の座談会記事など、自由な形式で自社の魅力を最大限に表現できます。また、作成したコンテンツは自社の資産として蓄積され、長期的に活用することが可能です。

活用時の注意点と成功のポイント

- 即効性の低さと中長期的な視点

- オウンドメディアリクルーティングは、コンテンツを充実させ、効果が現れるまでに一定の時間がかかります。短期的な採用成果を求める場合には不向きであり、中長期的な視点での戦略的な取り組みが必要です。

- コンテンツ企画・制作・運用のリソース確保

- 質の高いコンテンツを継続的に発信するためには、企画力、取材力、ライティングスキル、デザインスキルなどを持つ人材や、それらを外部に委託する予算といったリソースの確保が不可欠です。

- 集客戦略の必要性

- 素晴らしいコンテンツを作成しても、それが見られなければ意味がありません。SEO対策を施して検索エンジンからの流入を増やすのはもちろん、求人検索エンジンとの連携、SNSでの拡散、Web広告の活用など、作成したコンテンツへ求職者を誘導するための集客戦略が重要になります。

- 効果測定と改善のサイクル

- どのコンテンツがよく見られているか、どのようなキーワードで流入しているか、応募に繋がっているかなどを定期的に分析し、コンテンツの改善や新たな企画に繋げるPDCAサイクルを回すことが、成果を最大化する上で欠かせません。

オウンドメディアリクルーティングは、時間と労力を要するものの、企業の独自性を深く伝え、価値観に共感する人材の採用、さらには企業ブランドの向上にも貢献する強力な採用戦略です。他の採用手法と組み合わせながら、自社の「ファン」を増やすような情報発信を心がけましょう。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者データベースや転職サイトなどを活用して、自ら求める人材を探し出し、直接アプローチ(スカウト)を行う能動的な採用手法です。「待ち」の採用ではなく、「攻め」の採用とも言えるこの手法は、従来の採用手法では出会えなかった層へのアプローチを可能にします。

ダイレクトリクルーティングの主なメリット

- ピンポイントでの人材獲得

- 企業が持つ採用要件(スキル、経験、志向性など)に合致する人材を、膨大なデータベースの中から狙い撃ちで探すことができます。これにより、ミスマッチの少ない、質の高い採用が期待できます。

- 転職潜在層へのアプローチ

- 現在積極的に転職活動をしていないものの、「良い条件や魅力的な仕事があれば検討したい」と考えている「転職潜在層」に直接リーチできるのが大きな強みです。こうした層は、従来の求人広告だけではアプローチが難しいため、ダイレクトリクルーティングならではの価値と言えるでしょう。

- 採用コストの最適化

- 人材紹介と比較して、採用決定時の成功報酬が低く抑えられるサービスが多いため、一人当たりの採用コストを削減できる可能性があります。ただし、運用にかかる人的コストやプラットフォーム利用料は考慮に入れる必要があります。

- 自社の魅力の直接的な訴求

- 採用担当者や現場の社員が候補者と直接コミュニケーションを取る過程で、企業のビジョン、事業の面白さ、働く環境の魅力などを熱意を持って直接伝えることができます。これにより、候補者の入社意欲を高める効果が期待できます。

活用時の注意点と成功のためのポイント

- 明確なターゲット設定とペルソナ設計

- どのようなスキル・経験を持つ人材が、なぜ必要なのか。具体的な人物像(ペルソナ)を明確に定義することが、効果的なスカウトの第一歩です。

- 魅力的なスカウトメッセージの作成

- 膨大なスカウトメールの中で候補者の目に留まり、開封してもらうためには、候補者一人ひとりの経歴や志向性に合わせた「なぜあなたに興味を持ったのか」が伝わる、パーソナライズされたメッセージが不可欠です。定型文の使い回しでは効果は期待できません。

- 継続的な運用と候補者との関係構築

- スカウトを送って終わりではなく、返信があった候補者とは迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけ、中長期的な視点で関係性を構築していくことが重要です。カジュアル面談などを活用し、相互理解を深める努力が求められます。

- 運用体制とスキルの確保

- 候補者の検索、スカウトメッセージの作成・送信、候補者対応、効果測定など、ダイレクトリクルーティングの運用には相応の時間とスキルが必要です。専任担当者を置くか、チームで分担するなど、体制を整えることが成功の鍵となります。

- 自社の魅力の言語化と発信力

- なぜ自社で働くことが魅力的なのか、候補者にどのような成長機会を提供できるのか。自社の強みや提供価値を明確に言語化し、説得力を持って伝えられる発信力が求められます。

ダイレクトリクルーティングは、企業が主体的に理想の人材にアプローチできる攻めの採用手法であり、転職潜在層へのリーチや採用コストの最適化といったメリットがあります。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、明確な戦略、魅力的な情報発信、そして丁寧な運用が不可欠です。自社の採用力を高めるための強力な武器として、戦略的に活用していきましょう。

ダイレクトリクルーティングについては以下の記事で詳しく解説していますので併せてご確認ください。

ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングとは、Facebook、X (旧Twitter)、Instagram、Wantedlyといったソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を積極的に活用して採用活動を行う手法です。企業の公式アカウントからの情報発信はもちろん、社員個人のアカウントを通じた発信や、SNS広告の活用など、そのアプローチは多岐にわたります。

低コストで手軽に始められ、企業の「素顔」や「リアルな雰囲気」を伝えやすいことから、特に若年層へのアプローチや、企業ブランディングを重視する企業にとって注目されています。

ソーシャルリクルーティングの主なメリット

- 低コストでの情報発信と広範囲なリーチ

- 基本的に無料でアカウントを開設・運用できるため、採用広告費を大幅に抑えながら、潜在的な候補者を含む広範囲なユーザーに情報を届けることが可能です。拡散性の高いSNSの特性を活かせば、予想以上のリーチを獲得できることもあります。

- 企業ブランディングと親近感の醸成

- 社風、働く環境、社員の日常、イベントの様子などをカジュアルに発信することで、企業に対する親近感や好感を醸成し、採用ブランドの向上に繋げることができます。求職者にとっては、企業の「人となり」を知る貴重な情報源となります。

- 転職潜在層との継続的な接点構築

- 今すぐ転職を考えていない層に対しても、有益な情報や魅力的なコンテンツを提供し続けることで、長期的な視点で自社のファンを育成し、将来的な採用候補との関係性を構築できます。

- 社員の協力によるエンゲージメント向上

- 社員が自社の魅力をSNSで発信することで、社員自身のエンゲージメント向上にも繋がり、採用活動が全社的な取り組みとして活性化する可能性があります。

活用時の注意点と成功のためのポイント

- 効果測定の難しさと即効性の低さ

- SNSの「いいね」やフォロワー数が、必ずしも直接的な応募数や採用成果に結びつくとは限りません。効果を定量的に測定しづらく、成果が出るまでに時間がかかることを理解しておく必要があります。短期的な採用目標達成には不向きな場合があります。

- 継続的な運用とコンテンツ戦略

- 一度情報を発信して終わりではなく、定期的な更新と、ターゲット層に響く魅力的なコンテンツ(テキスト、画像、動画など)を企画・制作し続ける地道な努力が不可欠です。運用体制や担当者のスキルも重要になります。

- 炎上リスクへの対策とSNSリテラシー

- 不適切な発言や情報管理のミスが、企業の評判を大きく損なう「炎上」に繋がるリスクも伴います。SNS運用に関するガイドラインの策定や、担当者のリテラシー教育が重要です。

- 「採用感」を出しすぎないバランス

- あまりにも求人情報や宣伝ばかりを発信していると、ユーザーに敬遠されてしまう可能性があります。有益な情報提供や共感を呼ぶストーリーテリングなど、「売り込み」と「価値提供」のバランスを意識することが大切です。

ソーシャルリクルーティングは、低コストで企業の魅力を発信し、潜在層を含む幅広い層と繋がることができる現代的な採用手法です。しかし、効果を実感するには、戦略的なコンテンツ運用と継続的な努力、そしてSNS特有のリスク管理が不可欠です。他の採用手法と組み合わせながら、長期的な視点で企業ブランディングと採用力の強化を目指しましょう。

リファラル採用

リファラル採用とは、自社の社員や信頼できる社外のビジネスパートナーなどからの紹介・推薦を通じて、新たな人材を獲得する採用手法です。「リファーラル(referral)」とは「紹介・推薦」を意味し、既存のネットワークを活かした採用活動と言えます。

紹介者は、候補者に対して企業の文化や働きがい、時には課題も含めたリアルな情報を事前に伝えることができます。また、企業側も紹介者を通じて候補者の人となりやスキルをある程度把握できるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率の向上が期待できる点が大きな特徴です。

リファラル採用の主なメリット

- 高い定着率とカルチャーフィット

- 紹介者から企業のリアルな情報(社風、仕事内容、人間関係など)が候補者に伝わるため、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを最小限に抑えられます。結果として、早期離職を防ぎ、社員が長く活躍してくれる可能性が高まります。 また、紹介者は自社に合うと判断した人材を紹介するため、企業文化への適合性(カルチャーフィット)が高い人材と出会いやすい傾向があります。

- 質の高い即戦力人材の獲得

- 社員は、自社の事業や求める人物像を理解した上で、自身のネットワークの中から「この人なら活躍できそうだ」と思える優秀な人材を紹介してくれるケースが多く見られます。これにより、スキルや経験がマッチした即戦力人材の獲得が期待できます。

- 採用コストと工数の削減

- 求人広告費や人材紹介会社への成功報酬といった外部コストを大幅に削減できます。また、書類選考や一次面接の一部を、紹介者の信頼というフィルターである程度代替できるため、人事部門の採用にかかる工数や負担を軽減する効果もあります。

- 社員エンゲージメントの向上

- 社員が自社の採用活動に主体的に関わることで、自社への帰属意識や貢献意欲が高まり、社員エンゲージメントの向上にも繋がるという副次的な効果も期待できます。

活用時の注意点と成功のためのポイント

- 紹介の不確実性と計画性

- 社員からの紹介は、あくまで社員の善意やタイミングに依存するため、いつ、どれくらいの紹介があるかは不確実です。そのため、リファラル採用のみに頼った採用計画はリスクが高く、他の採用手法と組み合わせながら、中長期的な視点で取り組む必要があります。特に、採用期限が迫っている場合や、大量採用が必要な場合には不向きです。

- 制度設計と社員への周知・浸透

- リファラル採用を効果的に機能させるためには、明確な紹介フロー、インセンティブ制度(紹介者への報奨金など)、そして社員への制度の目的やメリットの丁寧な説明と協力依頼が不可欠です。社員が「紹介したい」と思えるような魅力的な制度設計と、積極的な社内広報が求められます。

- 人間関係への配慮と公平性の担保

- 紹介者と被紹介者の人間関係に配慮し、万が一不採用となった場合でも関係が悪化しないような丁寧なコミュニケーションが重要です。また、選考基準は他の応募者と同様に公平性を保ち、「紹介だから」という理由で安易に採用基準を下げないように注意が必要です。

- 継続的な取り組みと文化醸成

- リファラル採用を一過性のキャンペーンで終わらせず、企業文化として根付かせるための継続的な働きかけが重要です。「良い人がいたら紹介しよう」という意識が社員の間に自然と広がるような環境づくりを目指しましょう。

リファラル採用は、社員の信頼を基盤とし、質の高いマッチングと定着率向上、コスト削減を実現できる非常に有効な採用手法です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、戦略的な制度設計と社員への丁寧な働きかけ、そして他の採用手法とのバランスを考慮した中長期的な視点での運用が不可欠です。社員一丸となった採用活動を通じて、組織全体の活性化にも繋げましょう。

自社に最適な中途採用手法についてお悩みなら

予算も含めて採用手法の選択や組み合わせには、どうしてもノウハウが必要になります。採用に関してお困りの際は、ぜひ内藤一水社へお気軽にご相談ください。一世紀近くに渡り、お客様のニーズ・課題に沿った採用支援サービスを提供してきた私たちが、全力でサポートいたします。

求人メディアに関するお問い合わせ

まとめ:自社に最適な採用戦略を描き、採用成功を掴む

本記事では多様化する中途採用の手法について、それぞれの特徴、メリット、そして活用時の注意点を詳しく解説してきました。転職サイトからリファラル採用まで、各手法が持つ強みや特性は大きく異なります。

中途採用を成功に導くためには、まず自社が抱える採用課題や、求める人物像、そして利用できるリソース(予算、時間、人員)を明確に把握することが不可欠です。 その上で、本記事でご紹介した各採用手法の特性を深く理解し、「どの手法が自社の状況に最も合致するのか」「複数の手法をどのように組み合わせれば最大の効果を発揮できるのか」を戦略的に検討することが何よりも重要となります。

以下の表は、採用において企業が重視するポイント別に、各採用手法のマッチ度を一覧化したものです。これはあくまで一般的な目安ですが、自社の具体的な採用ニーズや優先順位と照らし合わせながら、現状の採用戦略を見直すための一助としてご活用ください。

|

総合型

求人サイト |

特化型

求人サイト |

人材紹介 |

求人検索

エンジン |

オウンドメディア

リクルーティング |

ダイレクト

リクルーティング |

ソーシャルメディア

リクルーティング |

リファラル採用 |

| 欠員補充(短期間用) |

◎ |

〇 |

△ |

〇 |

△ |

〇 |

× |

× |

| 即戦力採用 |

〇 |

◎ |

◎ |

△ |

△ |

◎ |

〇 |

〇 |

| ポテンシャル採用 |

◎ |

△ |

△ |

◎ |

〇 |

△ |

〇 |

△ |

| ミスマッチが少ない |

△ |

〇 |

◎ |

△ |

〇 |

◎ |

◎ |

◎ |

| 大量採用 |

〇 |

△ |

× |

〇 |

〇 |

× |

△ |

× |

| 通年採用 |

△ |

〇 |

△ |

◎ |

◎ |

△ |

〇 |

△ |

| 多勤務地採用 |

△ |

△ |

△ |

◎ |

◎ |

△ |

△ |

× |

| 特定エリア(地方)採用 |

△ |

〇 |

△ |

◎ |

〇 |

△ |

× |

× |

| 担当者業務不可 |

中 |

中 |

低 |

中 |

高 |

高 |

高 |

中 |

| コスト |

中 |

中 |

高 |

低 |

低 |

中 |

低 |

低 |

※◎非常に適している、○適している、△あまり適していない、×適していない

採用活動は、一度行ったら終わりではありません。

市場環境の変化、企業の成長フェーズ、そして採用トレンドの移り変わりに応じて、常に最適な手法を見直し、改善していく姿勢が求められます。

本記事が、貴社の中途採用戦略を再構築し、より効果的で質の高い採用を実現するための一歩となることを心より願っております。ぜひ、この記事を参考に、自社に最適な採用手法の組み合わせを見つけ出し、事業成長を加速させる優秀な人材の獲得に繋げてください。